最後は、色んなジャンルから、「大きな改変があるわけじゃないけど、そこでしか聴けない」ヴァージョンを小規模列挙。

(10)George Harrison「I Want To Tell You」(『LIVE IN JAPAN』1992)

演者:George Harrison(Vo, Gt)・Eric Clapton(Gt)・Andy Fairweather Low(Gt)・Nathan East(Ba)・Steve Ferrone(Dr)他

The Beatles『REVOLVER』(1966年)にGeorge Harrisonは「Taxman」、「Love You To」、「I Want To Tell You」の3曲を提供していました。英国の“重税”を皮肉る辛辣な歌詞の「Taxman」、インド音楽かぶれ全開の「Love You To」の強烈なインパクトに比べると、「I Want To Tell You」の印象は正直薄かったのですが……

1991年に行われたジョージの日本ツアーの模様が作品化された『LIVE IN JAPAN』のオープニングがこの曲でした。ビートルズ時代及びソロ作品を通じて、もっと有名だったり派手だったりする曲はあるように思ったので、やや意外でした。コンサートの様子を聴くと、イントロが流れたところでオーディエンスは大歓声をあげていますね。

いま二つのヴァージョンを聴き比べると、冒頭のところ“I want to tell you”のジョージの歌い方(というか発音?)が25年の間に変化しているのに気付いたり。オリジナルは“want to tell you”の“to”を「トゥ」とはっきり切って発音してますが、このライヴではほぼ“I wanna tell you”と歌ってますよ。

さてそんな細かいことは置きまして、このツアーの一つの目玉を確認しましょう。演奏者の記載でおわかりの様に、この時はEric Claptonバンドがジョージを全面的にバックアップするかたちとなっておりました。ジョージとエリックの長年の友情はよく知られたところでありますが……そもそもツアーをやる話が持ち上がっときジョージは(かつての米国ツアーでの苦い経験などがあり)躊躇したのだそうで、それを励まして動かしたのがエリックだったといいます。「バックの演奏とか諸々は僕らに任せて、きみは自分の歌と演奏に専念すればいいんだよ」といった旨告げたエリック、別の機会にインタビューで「ジョージのことは兄のように思ってる、何かほっとけないんだよね」とも話していたとのことです。(ライナーノーツの記述を記憶を頼りに思い出して書いております。)

そしてその言葉のとおり、エリックはジョージの日本ツアーで素晴らしいサポートを行っているのです。エリック・バンドの面々の絶妙な伴奏がジョージ作の名曲をよみがえらせていますし、『THE BEATLES』で共演した「While My Guitar Gently Weeps」の現場再演版は歴史的にも貴重なテイクといえるでしょう。そこからのラストナンバーが軽快なChuck Berryの「Roll Over Beethoven」(『WITH THE BEATLES』でジョージが歌ってた)というのも素敵ですね。

さて「I Want To Tell You」についても、ジョージとエリックの共演ということによる、オリジナル版との大きな違いがあるのです。2分07秒あたりからジョージのギター・ソロがあり、これは原作通りなのですが、その後に今度はエリックがソロをとるのです。(2分27秒辺りから。)いずれのソロ入りの場面でも観衆の歓声が上がるのですが、後者の時が一層大きいのがおもしろい。「エリックも弾くの!?」っていう嬉しい驚きだったんでしょうね。で、このエリックのソロが実に見事なのだ。やや線の細いトーンでメロディを奏でるジョージとはまた違い、ブルーズのスケールをベースにした流麗な指遣いを披露。ジョージの領分を荒らすことなく、さり気なく楽曲に華を添える名演。(大袈裟ですかね?)

目立ちまくるだけのギタリストはいくらでもいるでしょうが、「脇役」としても最高の仕事ができるエリックは格が違う。私はこのヴァージョンのこのソロ(20秒もないんだが)を聴いて、エリック・クラプトンっていう人の凄さを再認識しました。(ちなみに、インターネット上で聴ける別ヴァージョン――CDには収められなかったロケーションでの音源のようです――を聴くと、毎回彼はフレーズを変えているので、おそらくあれは即興。)

ジョージの曲の良さをあらためて知らしめてくれたという意味ではこのライヴ盤の意義も大きい。そう思っております。

(11)Marty Friedman「Gimme A Dose」(『EXHIBIT A:LIVE IN EUROPE』2008)

演者:Marty Friedman(Gt)・Ron Jarzombek(Gt)・Chris Catero(Ba)・Jeremy Colson(Dr)

いまやマーティさんは日本のお茶の間にも浸透した(バラエティ的に)著名人となりましたが、やはりその本業が素晴らしい。自ら曲も書くギタリストとしての彼についてはやはりどこかでまとめて感想を述べたいものですが、今日は一曲だけ。

2003年のソロアルバム『MUSIC FOR SPEEDING』のオープニングナンバーだった「Gimme A Dose」。アルバムタイトルさながらの疾走感が素敵なインストゥルメンタル曲で、随所のキメや間奏ソロ(1分10秒辺りから)のメロディの独特さに彼の個性があらわれております。私はコレ、ほぼ発売と同時に買ったんだと思いますが、ロック系インスト作品として大当たりだナアと嬉しくあったおぼえがございます。(ギタリストがインストのアルバムを作ると、往々にしてジャズ系・フュージョン系の音像になり易いような気がするのですが、マーティさんはあくまで「ロック」の範疇でやってくれているのがよい。昔やってたTV番組『ROCK FUJIYAMA』やそのネット版『GYAO FUJIYAMA』――マーティさんはレギュラーで出演――の中で、“僕はジャズ・フュージョン系のプレイは詰まらないと思うので云々”と話しておられたのを思い出します。)

アルバムのライナーノーツはマーティさん直筆のコメント(日本語)だったのですが、そこには「このアルバムのツアーをやる、メンバーとしてMegadethのDave EllefsonとJimmy DeGrassoに声をかけた」といったことが書いてありました。「オッ!」と思ってしばらく待ったのですが、続報は無く、どうやらツアー自体が特に行われなかったようです。ああいう激し目のロック・インストって、ステージでどう再現するのかなと気になっていたのですが。

そののち、次のアルバム『LOUDSPEAKER』(2006)が出た後についにワールドツアーが行われることとなりまして、ヨーロッパ公演のCDと日本公演のDVDがそれぞれリリースされました。いずれもメンバーは同じ。『MUSIC FOR SPEEDING』でもプレイし、近年のMartyが全幅の信頼を寄せるドラマーJeremy Colson――パワーがあること、テクニックもありながらそれをひけらかす方向へ行かずシュアに叩けること、が彼の求める理想のドラマーなんだそうです〔DVD『LIVE IN JAPAN』特典の、伊藤政則氏によるインタビューより〕――が帯同。ベースは古くからの友人というChris Cateroを呼び、ギターはRon Jarzombek。ここでメタルマニアは「ええっ?」となる(ハズ)。

Ron Jarzombekといえば、かつてWatchtowerという数学的プログレッシヴ・スラッシュバンドに参加し、その後はドラマーの兄Bobby Jarzombek(元Riot、Halford他)とのプロジェクトSpastic Inkやソロアルバムで超絶技巧を繰り広げてきたギタリスト。腕前は最高レベルですが、地元テキサス以外での活動に乗り出すことは滅多になかったのでちょっと驚き。白状しますと私がライヴ盤を買った理由の半分くらいはJarzombekのプレイが聴けるから。スタジオ作だけでなく、ライヴでも軽々と複雑なプレイをできるものなのか?

で、結論は、「余裕」。マーティさんの曲はメロディセンスも独特なのできっちり弾くのは相当難しいだろうと思うのですが、Ronは十二分のサポートを見せていましたね。このあたりは、「彼は僕のプレイを全部コピーできるけど、僕には彼のを真似することはできない」〔上記インタビュー〕とマーティさんが評する通りでしょう。かつてのCacophonyの同志Jason Beckerに対してもマーティさんは同じようなことを言ってましたね。勿論これは、そうした巧者をうまく従えて自らの楽曲世界を構築していくMarty Friedmanのリーダーぶりが見事だという意味でもあります。

「Gimme A Dose」はライヴ・アルバムでは4曲目に出てきます。最初の1分ほどはマーティがリードでロンがリズムという分担なのですが、1分10秒辺りからの間奏セクションでは、マーティ流速弾きにあわせてロンがユニゾンやハモリをガンガン決めるように。ジェレミーのパワフルドラムもいい感じ。本曲が終わると間髪入れず次の「Street Demon」につなぎます。

本人たちも手ごたえがよかったようで、だからこそのライヴ作品リリースとなったのでしょうけれども、これは本当にお勧め。

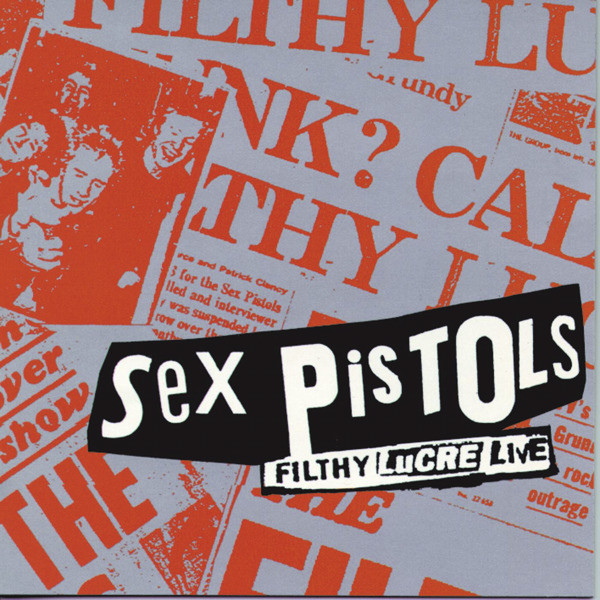

(12)Sex Pistols「Bodies」(『FILTHY LUCRE LIVE』1996)

演者:Johnny Rotten(Vo)・Steve Jones(Gt)・Glen Matlock(Ba)・Paul Cook(Dr)

最後は「パンク」で。本人たちいわく「金のため」に再結成したSex Pistolsのコンサートを収めたもの。ラインナップは故Sid Vicious加入以前のオリジナル・メンバー。ピストルズというと「演奏が下手」という評判があって、70年代のライヴ音源を聴くとまあ確かにそうもいえるのですが、この時にはけっこうみんな上手になっちゃってます。Paul Cookのドラムの安定感はかなりのものだし、Steve Jonesのギターも特にそのソリッドなリズムが心地好い。(もともとこの二人はミュージシャン志向が強かったと思いますが。)

で、やはりポイントはJohnnyの歌でしょうな。少々老成した感じはありますが、アノ甲高いヴォイスは健在。この人もずっとミュージシャンでやって来た人ですからね。上ずり気味で音程を外れるかどうかギリギリのところで歌い通してしまうのはやはり名人芸ではないでしょうか。

Glen Matlockはほとんどの楽曲の実質的な作曲者で、一般的な意味での音楽的素養はバンド一あった人。ここではやはり堅実なベースプレイを見せていますが、おもしろいのはかつての自分が作ったベースライン「ではなく」、『NEVER MIND THE BOLLOCKS』ヴァージョンに合わせていること。「God Save The Queen」の例で言いますと、『SPUNK』という76年頃のデモ音源ではかなり広く音域を使ってベースがランしていたのですが、『NEVER MIND THE BOLLOCKS』ではギターとほぼユニゾンのルートプレイに変わっています。前者がグレン自身のプレイだったのに対し、後者は(グレン脱退後で)レコーディング時スティーヴが弾いたもので、ある種怪我の功名でよりタイトなテイクが仕上がりました。多くの人が知っているのが後者の方だからなのか、1996年のライヴでもグレンは『NEVER~』ヴァージョンに準ずるプレイをしております。

さて、オリジナルアルバムは一枚しかなかったとはいえ名曲目白押しの中でなぜ「Bodies」を挙げたのかといいますと、やはりオープニングで印象強烈だったから。オーディエンス(ちなみにロンドン公演)の大歓声の中、ダークなギターリフに始まってひたすら疾走するこの曲がスタート。さっきも書きましたがポールとスティーヴのタイトなリズムが心地好いところに、毒々しい歌詞を吐き散らす(それでいてメロディアスな感じもある不思議さ…)ジョニーの唯一無二のヴォイスが乗っかって「彼らの世界」になります。音作りの関係かハード・ロック色が強い出来。「上手くなっちゃったピストルズなんて」というご意見もあるようですが、公式に発布された実況盤としては最良の出来だと思います私は全面的に擁護します。

<完>