あけましておめでとうございます。

以前私のもちものにはライヴ盤が多いというようなことを申しましたが、ざっと数えてみると全アイテム中「約5分の1」がライヴ作品でありました。皆さんの“比率”とくらべたらどうでしょうかね?

さて年頭の機会をとらえまして、「ライヴ好演集」と銘打つ特集をお送り致しましょう。出来る限りスタジオ版とは異なる魅力のあるテイクを御紹介したいと思います。

まず第1のタイプとして、「スタジオ版」より大幅に拡張された熱いヴァージョンをいくつか。題して「クラシック・ロック長編」。

(1)The Who「Magic Bus」(『LIVE AT LEEDS』1970)

演者:Roder Daltrey(Vo)・Pete Townshend(Gt)・John Entwistle(Ba)・Keith Moon(Dr)

The Who創立からの黄金時代メンバーのライヴが聴ける作品は長らく『LIVE AT LEEDS』しかありませんでした。シングル・リリースだったオリジナルは3分16秒ですが、こちらは7分55秒。(なお楽曲の長さについては手元音源のクレジットに依拠していますので、余所の表記とは若干異なるかもしれません。例えば、Wikipediaではオリジナル「Magic Bus」は“3分21秒”となっています。)

原作の方は、パーカッション+ベース+アコースティック・ギターがジャングル・ビート(Bo Diddley Beat)を刻み続けるまさに魔術的・呪術的な名曲。Rogerの歌唱も変幻自在、ちょっと不思議な歌詞の世界を表現。

さて、『LIVE AT LEEDS』ヴァージョンもパーカッション(クラベス?)からから始まります。楽しそうなKeith――ライナーノーツによると、実際彼はこの曲を演るのが好きだったようですが――が拍子木叩きながら“Come on, Pete!”と叫ぶと、ここではエレクトリック・ギターを持ったPete Townshendがリズムを刻み始めます。1分20秒あたりからはJohnのベースも参加。ワン・コードの不思議にダンサブルなリズム・パターンとなるわけです。(余談をいうとJohnはこの曲は嫌いだったそうですね。ずーーっとワン・コードでドゥンドゥク・ドゥクドゥン……と繰り返さなけりゃならないのがつまんないから、とのことで。)

そこへロジャーの力強い歌も入って、さあ始まり始まり。ロジャーのリードに対しピートが合いの手(声)を入れたりして進行するのですが、歌詞は若干即興的なものも加えられているようです。で、3分20秒あたりのところでピートが長いピック・スクラッチを繰り出したところから楽曲は――オリジナルにはない――フル・バンドのインストゥルメンタル・セクションに突入します。キースの叩きまくりスネア・タム、鬱憤を晴らすかのようなジョンのベースライン、必殺のカッティングを交えたピートのギター。ロジャーもブルースハープで加わったり。4分20秒辺りから再び歌のパートに戻りまして、前半よりアグレッシヴな歌からのハード・ロッキング楽器演奏になだれ込み。全員が暴れまくったところで幕、アルバム全編もこの曲でおしまい。物凄いことになっている大名演ですが、コレを映像で観たいものですなあ。

(2)Status Quo「Forty-Five Hundred Times」(『LIVE』1977)

演者:Francis Rossi(Vo, Gt)・Rick Parfitt(Gt)・Alan Lancaster(Ba)・John Coghlan(Dr)・Bob Young(Harp)

『HELLO!』(1973年)のスタジオ版からして9分53秒ある長編なんですが、このライヴではなんと16分45秒に。プログレ系で曲が長いというのはやたらと例がありますが、彼らのようにキャッチーさを具えたブギー・ベースのバンドでこんなに尺が長いというのは珍しい。というか、彼らにしかできない芸当かも。

最初は割合静かに始まりまして、ミドルテンポのブギーになります。間奏のインスト・セクションがやや長いのですが、ギター・ソロの終盤にあたるあたりから、リズム・パターンがシャッフル(Status Quoの場合はワルツ調と呼びたい……)に変わりましてしばらく続きます。これが更にアップテンポの8ビートに移り変わっていくという、結構な力技。アランのベースをじっと聞いているとテンポの変わり目はわかるのですが、ね。オリジナルは結局このアップテンポのままギターが後奏を弾きまくりながらフェイドアウトするという流れになっております。

この曲は彼らの自信作でもあるようで、ライヴでもしばしば演奏されていますし、1991年のアルバム『ROCK 'TIL YOU DROP』ではセルフ・カヴァーも披露しています。そのヴァージョンは12分56秒とやはりロング。オリジナルよりも、終盤のエイトのところが洗練され起伏に富んだ感じになってます。

そしてここで取り上げている1977年の『LIVE』ヴァージョンですが、シャッフルに変わるのが4分50秒辺り、アップテンポになるのが7分20秒辺り、11分30秒辺りから転調、13分あたりでパターン変化(テンポは変わらず)、15分あたりで再びアップテンポのエイトに戻り、そのまま最後まで。なんか言葉で書くと間が抜けますが、聴いていただければわかります。16分45秒間、彼らは完全に人力でオーディエンスを踊らせることが出来るのだ。機械による反復(別に私はディスコ音楽を否定しているわけではありませぬが)などに頼らずとも”Rock and Roll”させられる、それが真にグレイトなバンドなのでありまして、70年代のStatus Quoはまさにそういう存在だったのだなあとわかる一曲でございました。

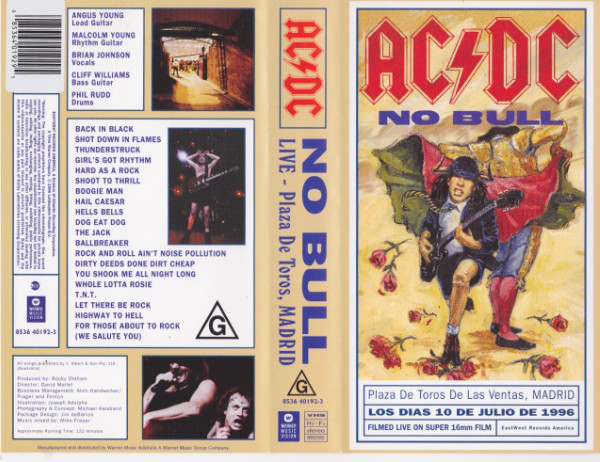

(3)AC/DC「Let There Be Rock」(VHS『NO BULL』1996)

演者:Brian Johnson(Vo)・Angus Young(Gt)・Malcolm Young(Gt)・Cliff Williams(Ba)・Phil Rudd(Dr)

原作は6分06秒とそもそも彼らにしては長めではありますが、このヴァージョンは16分19秒に。Bon Scottの歌ったオリジナルももちろん良いのでありますが、私はこの映像を先に観てしまったのでした。

スペインの闘牛場を会場にしてのコンサートの様子。ばかでかい会場で熱狂するオーディエンス、動きまくり弾きまくるAngus Young、超絶個性的ヴォイスの持ち主Brian Johnsonのパフォーマンス……そういったものに若い頃は目を奪われたものでした。中でもこの「Let There Be Rock」、Angusが客席の方に入っていったり、BrianがAngusを肩車して走り回ったりと、お楽しみが一杯でしてね。まあ、楽しい名曲になっているわけです。

ところが、わたくしも少々年をとりましてから見直してみますというと、凄いのはリズムセクションもだ、ということに気づくのでございました。眼鏡姿がなぜか異常にカッコ良いPhil Ruddのワン・パターン8ビートのタフさ。一切目立つ気ゼロのCliff Williamsの手堅い手堅いベース。そして、信じ難いほど強靭なMalcolm Youngのリズム・ギター・リフ。皆さんご存知の通り、マルコムさんは最近亡くなってしまったわけですが、この人の弾くリズムギターは本当に本当に凄い。この曲に関して言うと、アンガスとブライアンがステージの内外をウロチョロ動き回って観客を煽りまくる間、前半の歌が終わってから次に転調するまでの約6分間(!)、その場での軽いヘドバンを除いては微動だにしない(立ち位置)でワン・コードをドライヴさせ続けるMalcolm・Cliff・Philの三人組は、まさしく(上のStatus Quoの例と同じく)ロックンローラーの鑑であります。映像で観る分、三人衆のたたずまいがフロントの元気な二人と対照的なのもよくわかっておもしろい。このバンドの偉大さを端的に知るには、このヴァージョンをご覧になるのがよい!とお勧めいたしておきます。

<続く>